【日本総合健診医学会第53回大会レポート③】進興会 せんだい総合健診クリニック管理栄養士 千坂なぎが登壇しました

日本総合健診医学会「一般公演02 若手奨励セッション」では、(医)進興会せんだい総合健診クリニック管理栄養士の千坂なぎが筆頭発表者として、同クリニック管理栄養士の菊地恵観子・石垣洋子院長が共同演者として登壇しました。

演題:標準的な質問票における咀嚼状況と検査値との関連性の検討

医療法人社団進興会 せんだい総合健診クリニック

千坂なぎ(管理栄養士/人間ドック健診情報管理指導士)

菊地恵観子(管理栄養士/健康運動指導士)

石垣洋子(医学博士/院長)

発表概要

近年、咀嚼機能の低下が野菜摂取量の減少や生活習慣病のリスクを高めることが指摘されています。2018年度からは特定健診の標準的な質問票に咀嚼に関する項目が追加されましたが、若年層を含む各年代における咀嚼状況と検査値の関連を調べた研究は少ないのが現状です。

本研究では、各年代の咀嚼状況と特定健康診査項目との関連性を詳細に分析し、日々の健康指導に役立つポイントを検証することを目的としました。

研究対象と方法

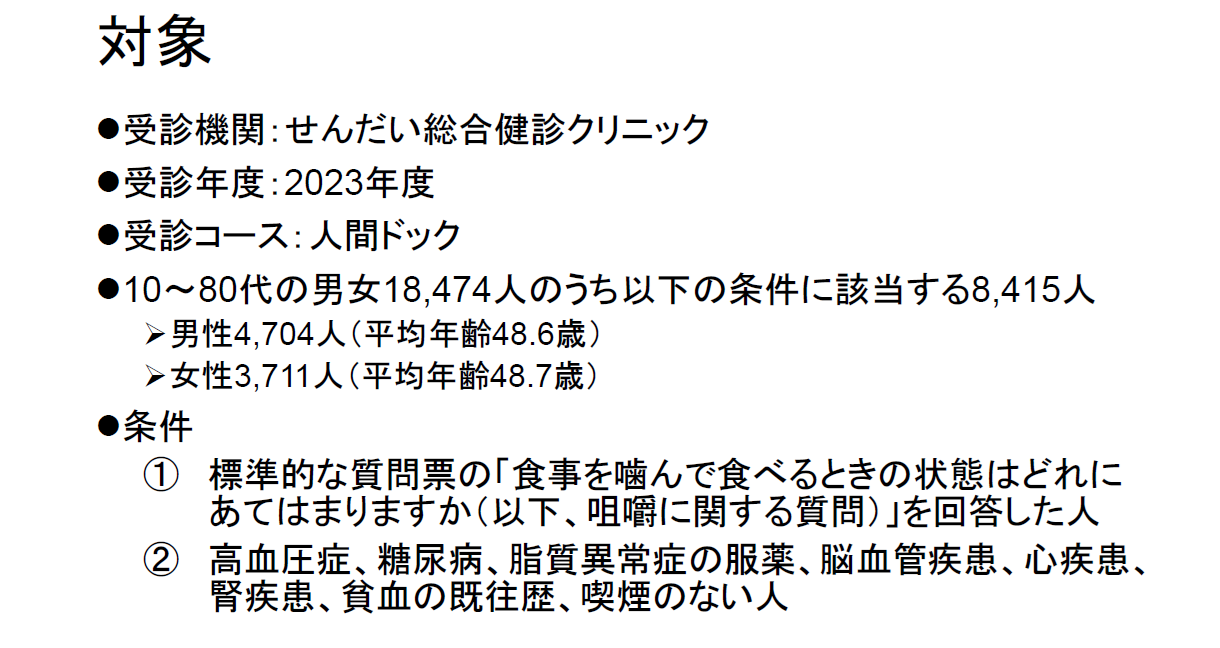

2023年度にせんだい総合健診クリニックで人間ドックを受診した10代から80代の男女18,474人のうち、以下の条件を満たす8,415人を対象としました。

- 標準的な質問票の「食事を噛んで食べるときの状態はどれにあてはまりますか(以下、咀嚼に関する質問)」に回答した人

- 高血圧症、糖尿病、脂質異常症の服薬、脳血管疾患、心疾患、腎疾患、貧血の既往歴、喫煙のない人

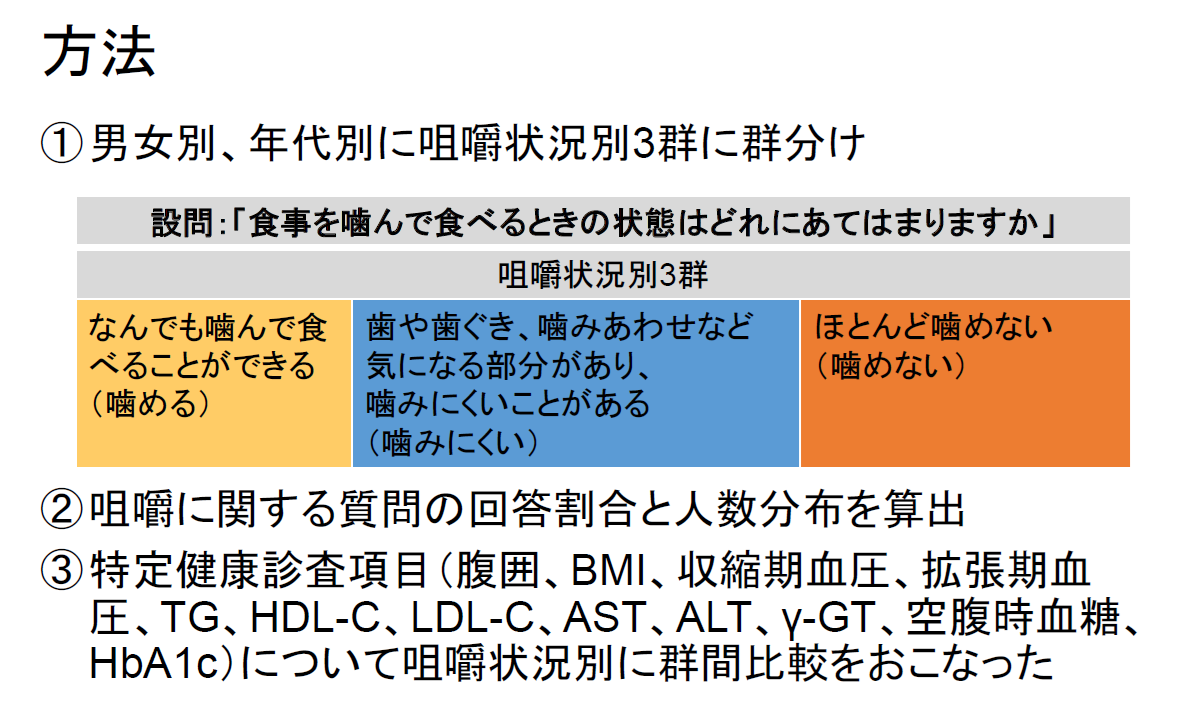

対象者を男女別、年代別に以下の3つのグループに分け、咀嚼状況と特定健康診査項目の関連を分析しました。

方法

- なんでも噛んで食べることができる(噛める)

- 歯や歯ぐき、噛みあわせなど気になる部分があり、噛みにくいことがある(噛みにくい)

- ほとんど噛めない(噛めない)

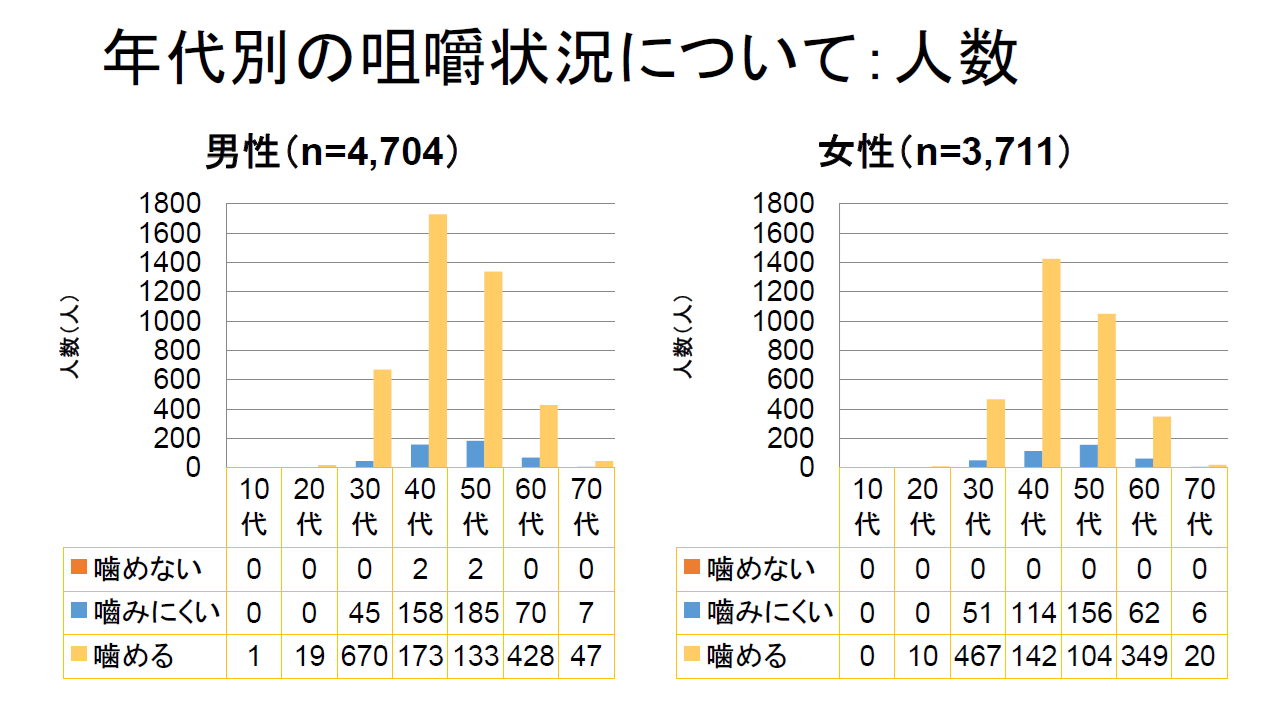

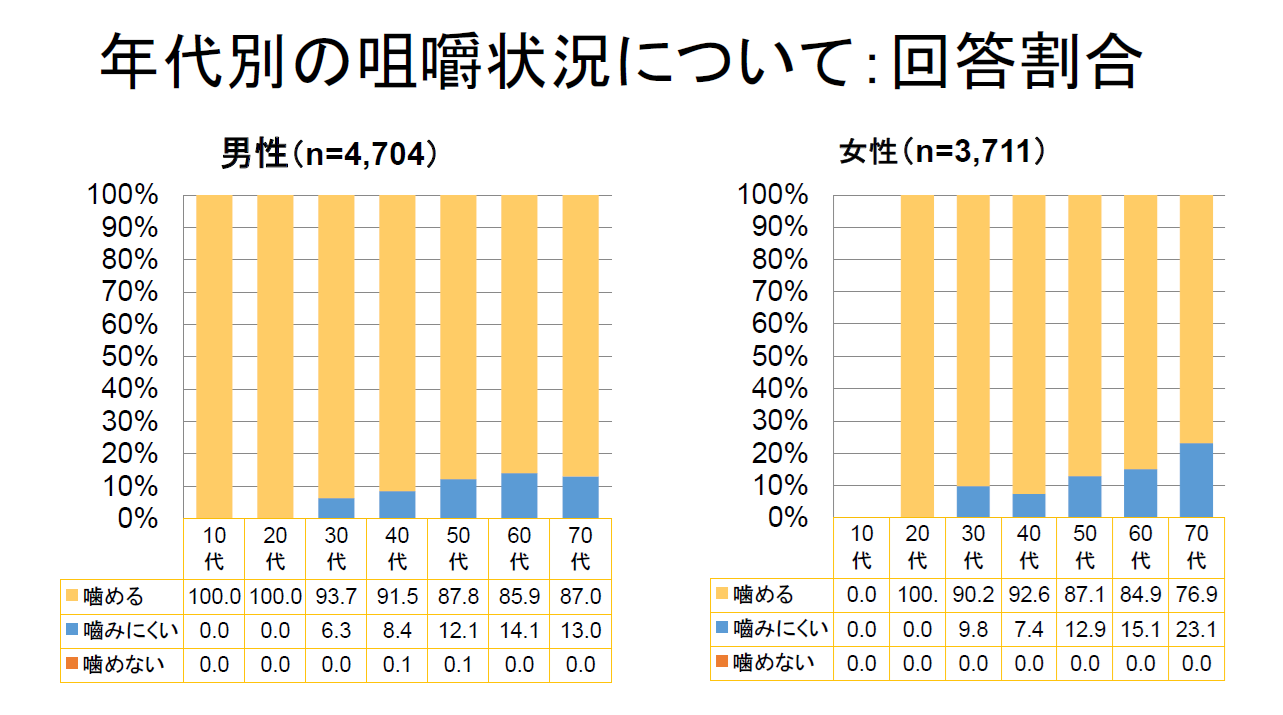

年代別の咀嚼状況は、男女ともに30代から「噛みにくい」と感じる人が現れ始め、加齢とともにその割合が増加する傾向が見られました。

検査値との関連性

せんだい総合健診クリニックでは、プレミアムドックとして、より詳細な検査と丁寧なフォローアップを提供しています。特に女性には、女性特有の疾ほとんどの検査項目において、咀嚼状況と有意な関連は見られませんでした。しかし、以下の項目で興味深い結果が得られました。患リスクを考慮した検査項目を充実させています。

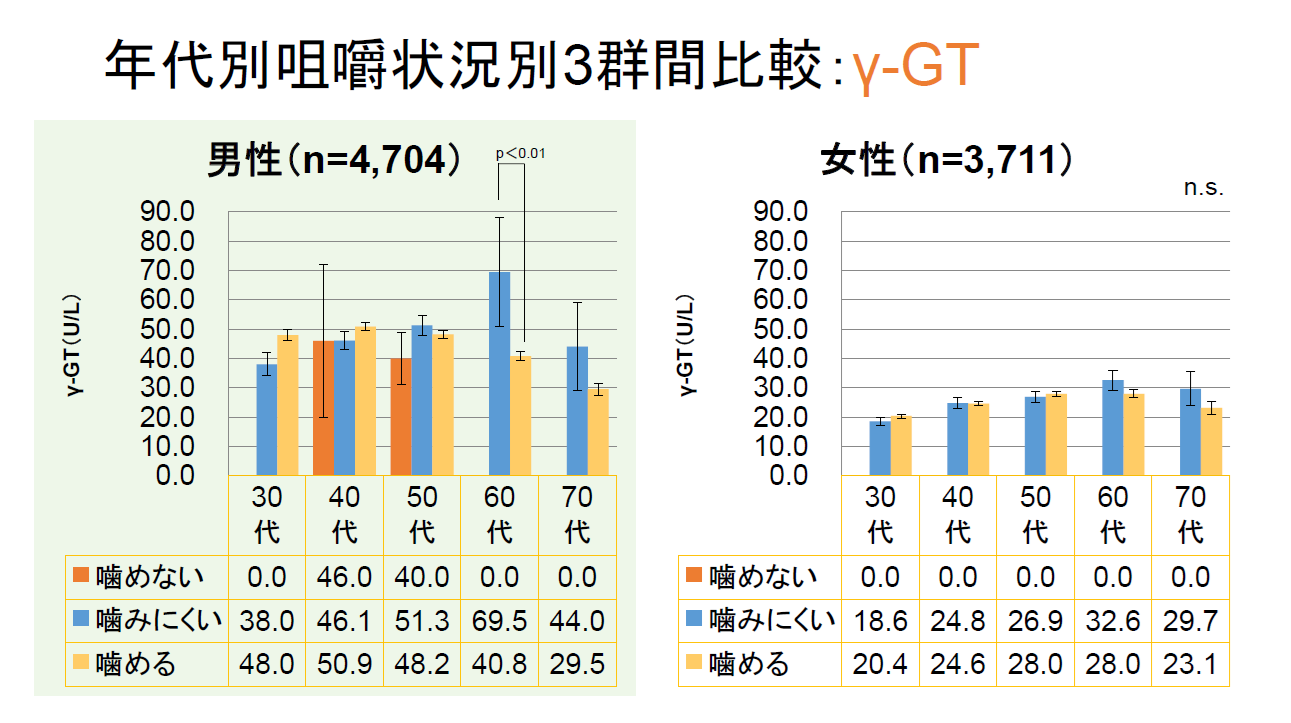

・60代男性のγ-GT: 「噛みにくい」群で有意に高い値を示しました。飲酒習慣に有意差は見られなかったことから、野菜摂取不足によるビタミン類減少などが要因として考えられます。

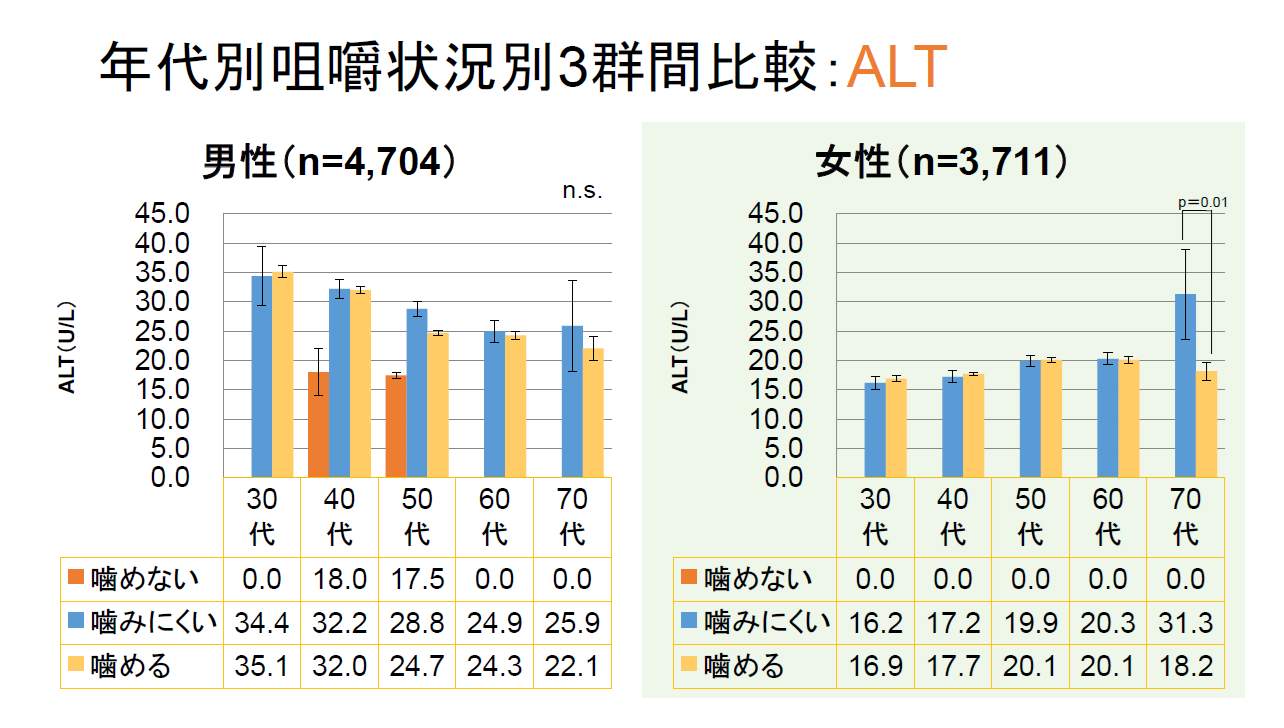

・70代女性のALT: 「噛みにくい」群で有意に高い値を示しました。

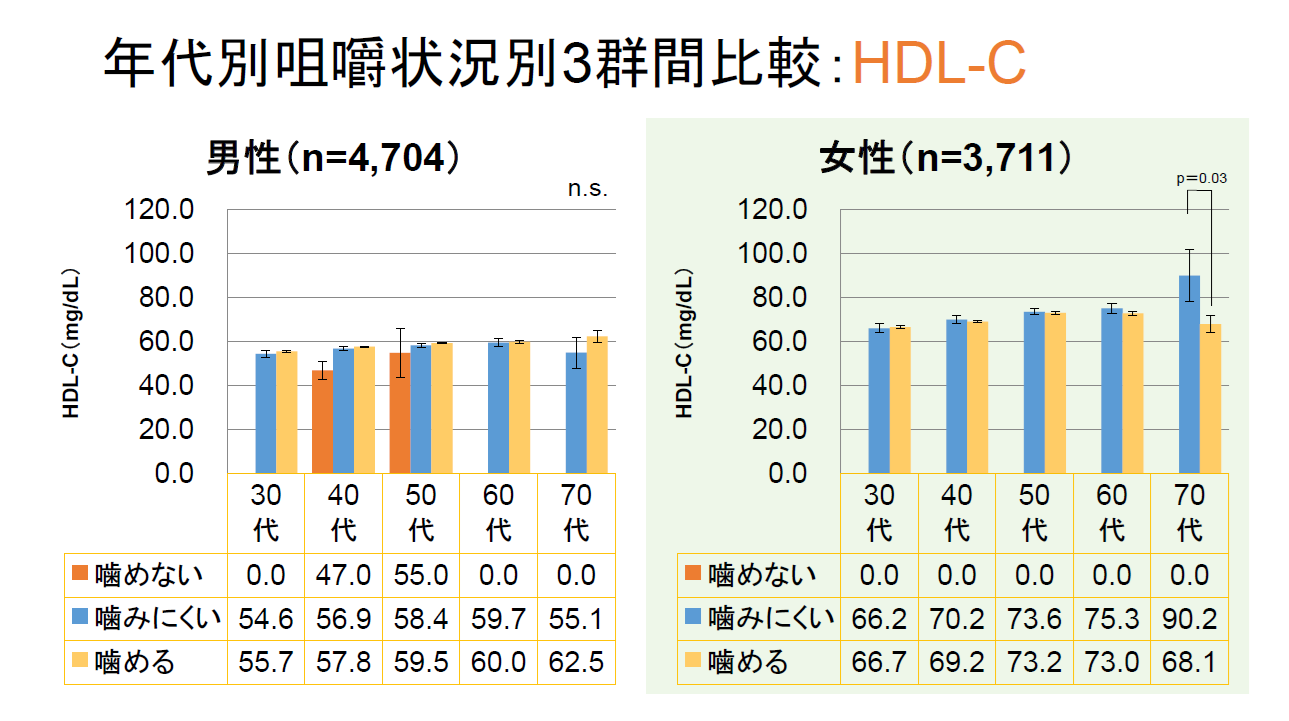

・70代女性のHDL-C: 「噛みにくい」群で有意に高い値を示しました。ただし、対象人数が少なかったことや、HDL-C高値が長寿と関連する報告もあることから、遺伝的な要因なども考慮する必要があります。

その他の分析

60代男性において、γ-GT値と飲酒習慣との関連を調べましたが、有意な差は見られませんでした。また、70代女性において、HDL-C値と歩行時間、運動頻度、飲酒習慣との関連を調べましたが、こちらも有意な差は見られませんでした。

考察と今後の展望

本研究から、咀嚼機能の低下は30代から始まり、加齢とともにその割合が増加することが示唆されました。また、高齢者においては咀嚼状況が一部の検査値に影響を及ぼす可能性が示唆されました。

若年層から噛み合わせの問題や咀嚼に関する悩みを把握し、早期に適切な介入を行うことが重要です。また、高齢者においては、咀嚼機能の維持・改善に加えて、バランスの取れた食生活や適度な運動習慣を促すことが、健康寿命の延伸につながると考えられます。

今後は、より詳細な食生活調査や口腔内環境の評価などを組み合わせることで、咀嚼機能と健康状態の関連について、さらなる知見が得られることが期待されます。