【日本総合健診医学会第53回大会レポート①】ミッドタウンクリニックイースト渡邉美和子院長が登壇しました

日本総合健診医学会第53回大会「特別企画2 プレミアムなドック健診、新規検査法の導入、そして理想的なドック健診とは?」において、東京ミッドタウンクリニック田口淳一総院長が座長の一人を務め、(医)ミッドタウンクリニック ミッドタウンクリニックイースト渡邉美和子院長が演者として登壇しました。

演題:ミッドタウンクリニックイーストにおけるウェルビーイングに向けた検診

医療法人社団ミッドタウンクリニック ミッドタウンクリニックイースト

渡邉 美和子 院長

発表概要

当院では、がんの早期発見やメタボリック症候群への生活習慣指導を重点目標とした総合検診を中核に、会員制高精度検診(グランドハイメディック倶楽部/以下、ハイメディック)をご提供しています。開始以来30年間にグループ全体で全国に10拠点を設け、会員数は32,000名を超え、高精度検診数は298,755件に及びます。検診はあくまでも会員制サービスのスタートであり、「紹介先医療機関との密な連携」「通年を通してのフォローアップ」に注力しているのが特徴です。紹介状は原則として医師指定、専門性やお人柄、会員様個別の要望などを総合的に加味して選別しています。複数の医療機関にハイメディック専用の窓口が設置されているのは、紹介先医療機関にとっても的確な診断やフォローを評価いただいている故と考えています。会員様へのフォローアップについては、検診で異常がなかった場合でも、外来診療や医療相談など通年で寄り添うことを大切にしています。また、診療部門だけではなく、診療後のフォロー部門、重病時医療相談部門など、機能別に専門医、看護師、管理栄養士などがチームをつくり、「医療の質」と「快適性」を保持する仕組みを整えています。

こうしてハイメディックが積み重ねてきたノウハウを総結集して生まれたハイメディック・ミッドタウン・イーストコースの新たな試みが「ウェルビーイングに向けた検診」です。

ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的に満たされた状態、いわゆるハピネス(幸福であること)です。「健康寿命の延伸」といわれて久しいですが、健康であることがハピネスの要素の一つであることは間違いなく、健康でなくなったとたんに幸せでないのかというとそうではありません。むしろ病気になった時こそ、我々がプロとして支え、病気に対する不安や痛みを取り除き、寄り添うことで、幸せと感じていただくく事は可能です。これが、当院のスローガンを「幸福寿命の延伸」と定めた原点です。

ウェルビーイング検診は、取り組んでいた疾病の早期発見・早期治療に加え、ハピネスを視点とした新たな医学的評価と支援体制をもって、毎日をより豊かに充実した日々を送るための検診です。スローガンは、この役割をスタッフが常に意識できるよう定めたもので、形骸化しないように、さまざまな形でスタッフに周知しています。検診をスタートに、一年をどう過ごせばより健康的に翌年の検診を迎えられるか、その一年一年の蓄積により、与えられた寿命を元気に全うしていただく、「幸せ」に過ごしていただくための医学的なお手伝いに尽力しています。

≪ミッドタウンクリニックイーストの特徴≫

1.診断の精度の向上

ハイメディックでは1994年に世界で初めてPET-CT検診に取り組み、その内容が科学的評価の高い学術誌で発表されて以来、大学病院を含む全国の医療機関でPET検診が普及したという自負があります。その後もPET/MRI、マンモPET、全身MRIなど先進的な機器をどこよりも先駆けて活用してきましたが、今回ミッドタウンクリニックイーストがご提供するウェルビーイング検診ではそれらに加えて、世界で5台しかない立位CTを完備しました。他にも大学病院など複数医療機関や企業との共同研究の成果が検診内容に複数反映されています。高精度の機器、設備を備えるだけではなく、一人の受診者に対して10人以上の各科専門医が結果判定に関与し、特に画像検査においてはダブルチェック以上で診る充実した読影体制を確立していることが、さらに大切な点です。緊急時は最短1時間で読影が完了するのも、グループ内の遠隔読影サービス「株式会社iMedical」を有し、さらに複数の大学病院放射線科との連携があってこそです。またAIを画像解析に導入し、さらなる診断精度の向上を図っています。

≪主な取り組み≫

- 先進的な医療機器を完備(乳房用PET、立位CT、FDG-Brain-PET 3DSSP など)

- 複数の医師によるダブルチェック以上で診る読影体制を確立

- 会員1名に対し、医師12〜15名、スタッフ23〜28名による多角的な検診結果の評価、フォロー

- AI自動解析システムを活用(例:頭部MRI画像の自動解析プログラム)

- PHRによる医療情報一元管理(会員様が手元で検診結果・指導内容を確認、複数医療機関における医療情報共有など)

2.医療データ一元管理・検診誘導の効率化

施設を横断した医療データの利活用を実現するため、会員様の医療情報を一元管理。姉妹施設受診時はもちろん、手元のスマホで画像検査結果を含めた詳細データを共有いただける仕組みです。また、検診時間の短縮やスムーズなご案内を実現するための検診誘導システムなど、医療の質と快適性を向上させるデジタル化に取り組んでいます。

≪主な取り組み≫

- 医療データを部門横断的に共有する「Himedic View」の導入

- 会員様ご自身のスマホで結果を閲覧、医療情報一元管理とご自身の管理下で情報共有を可能にする「Smart Himedic」

- 会員様それぞれの検査進捗状況を部門横断的に把握し、時間短縮に繋げる「HosPad」の導入

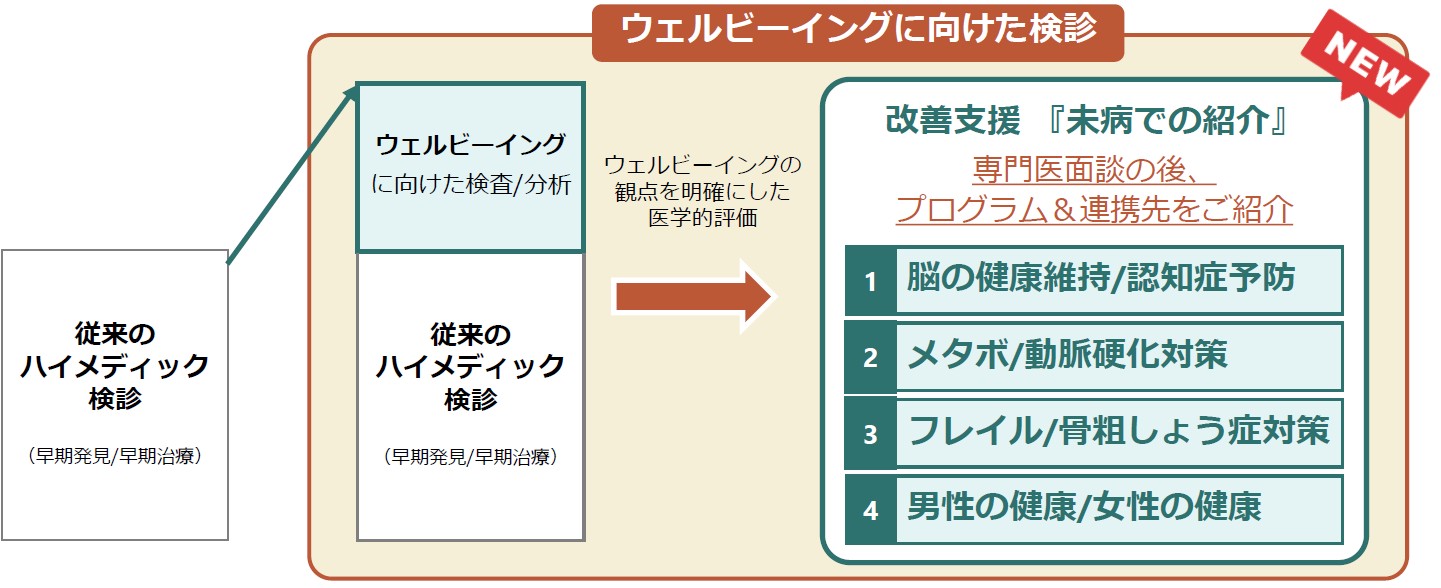

3.ウェルビーイングに向けた検診

従来の「健康寿命の延伸」を目指す検診から一歩進めて「幸福寿命の延伸」を目指すウェルビーイング検診では、「脳の健康維持/認知症予防」「メタボ/動脈硬化対策」「フレイル/骨粗しょう症対策」「性差別医療/男性の健康・女性の健康」の4つの視点で検査・評価を行います。会員様個々で異なる目標や課題を見える化し、検査結果を生かした最も効率のよい生活習慣について具体的に提案します。

≪ウェルビーイング検診の内容≫

- 脳の健康維持/認知症予防

- メタボ/動脈硬化対策

- フレイル/骨粗しょう症対策

- 性差別医療/男性の健康・女性の健康

4.「双方向コミュニケーションへの取り組み」

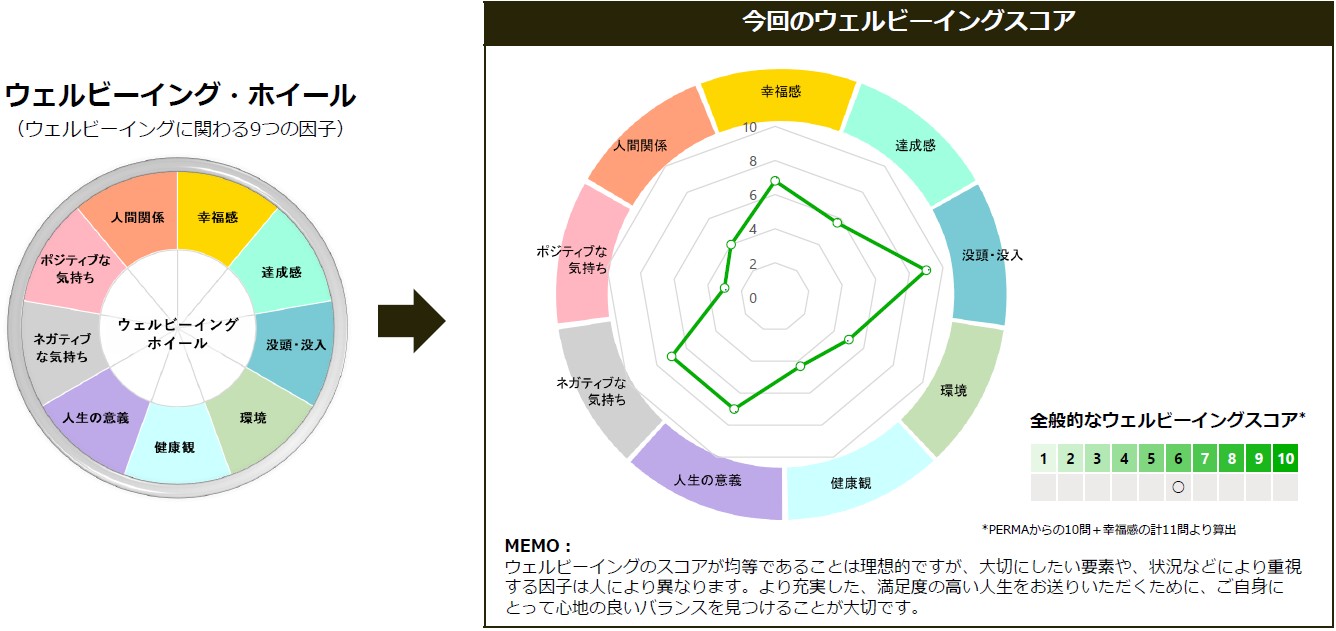

先進的な機器や検査による膨大な検査結果を、医師が一方的に説明するのではなく、会員様の要望や目標を一緒に話し合う、双方向コミュニケーションを大切にしています。医学的に正しいとされる方針も、人によって価値観はさまざまであり、健康に関する価値観を共有できなければハピネスには繋がりません。その一助になるのが兵庫医科大学内科学総合診療科新村健教授と共同で開発した「ウェルビーイング問診」です。病気とは診断されないが、解決したい不便な症状の抽出や、「ウェルビーイング・ホイール(車輪)」と名付けた幸福感、生活の質を向上させるために重要な9つの要素をスコア化し、ウェルビーイングへの課題を見える化しました。今後導入を予定しており、希望される方を対象に「ウェルビーイング問診」を実施し、従来の検診では行き届かなかった、病気未満の不便な症状を掬い上げ、改善のための取り組みを相談しながら、会員様と医師の二人三脚でウェルビーイングを目指します。

5.ウェルビーイングに向けた対策

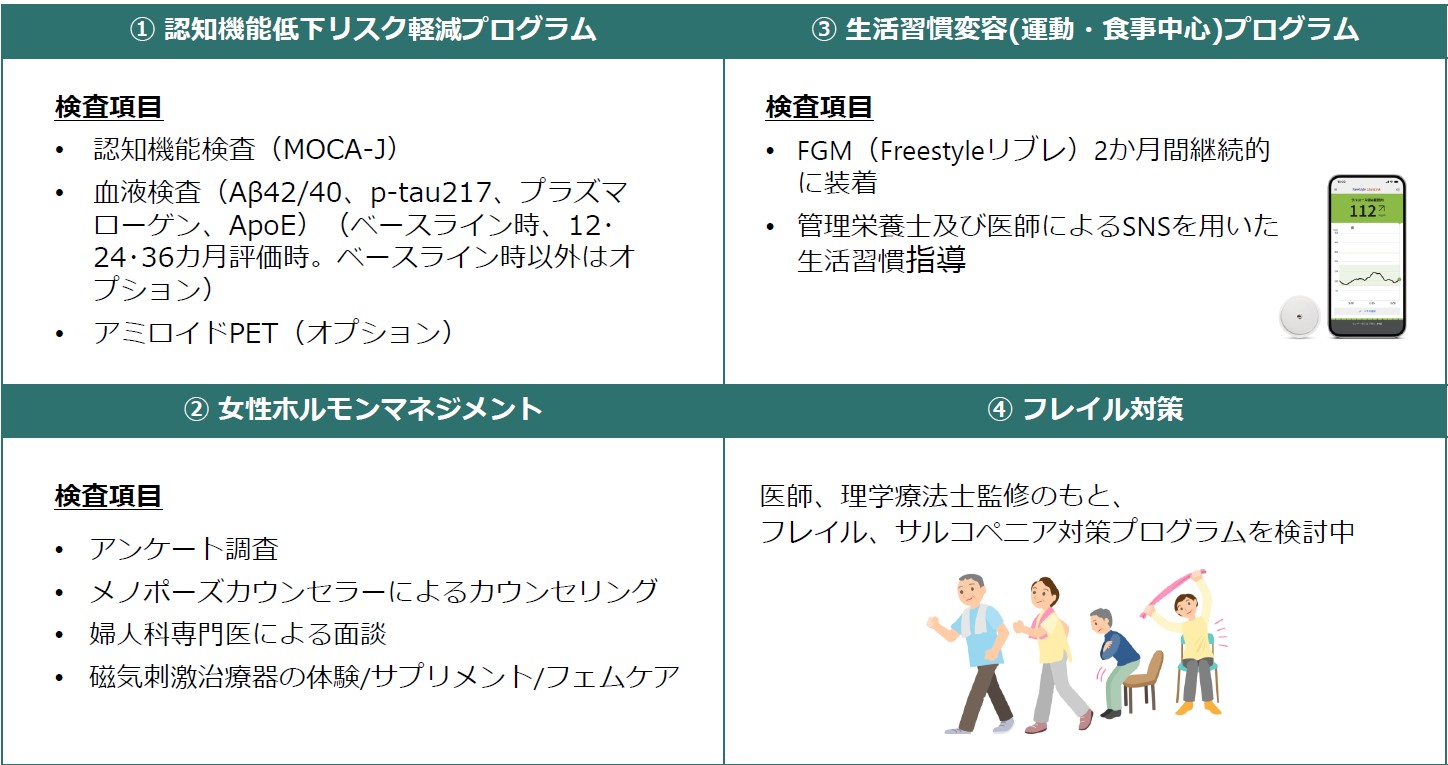

「介護に繋がる病気の積極的予防で、いつまでも(痛くない)動ける体」を一つの指針に「認知機能低下リスク軽減プログラム」「女性ホルモンマネジメント」「生活習慣変容プログラム」の4つのプログラムをご用意しています。ハイメディックの大きな特徴である、各科専門医との広く密なネットワークに加え、医師以外の専門家とのネットワークも拡充し、脳ストレスやフレイル対策にも対応、ウェルビーイングに向けて伴走していきます。